豊予要塞 Houyo Fortress

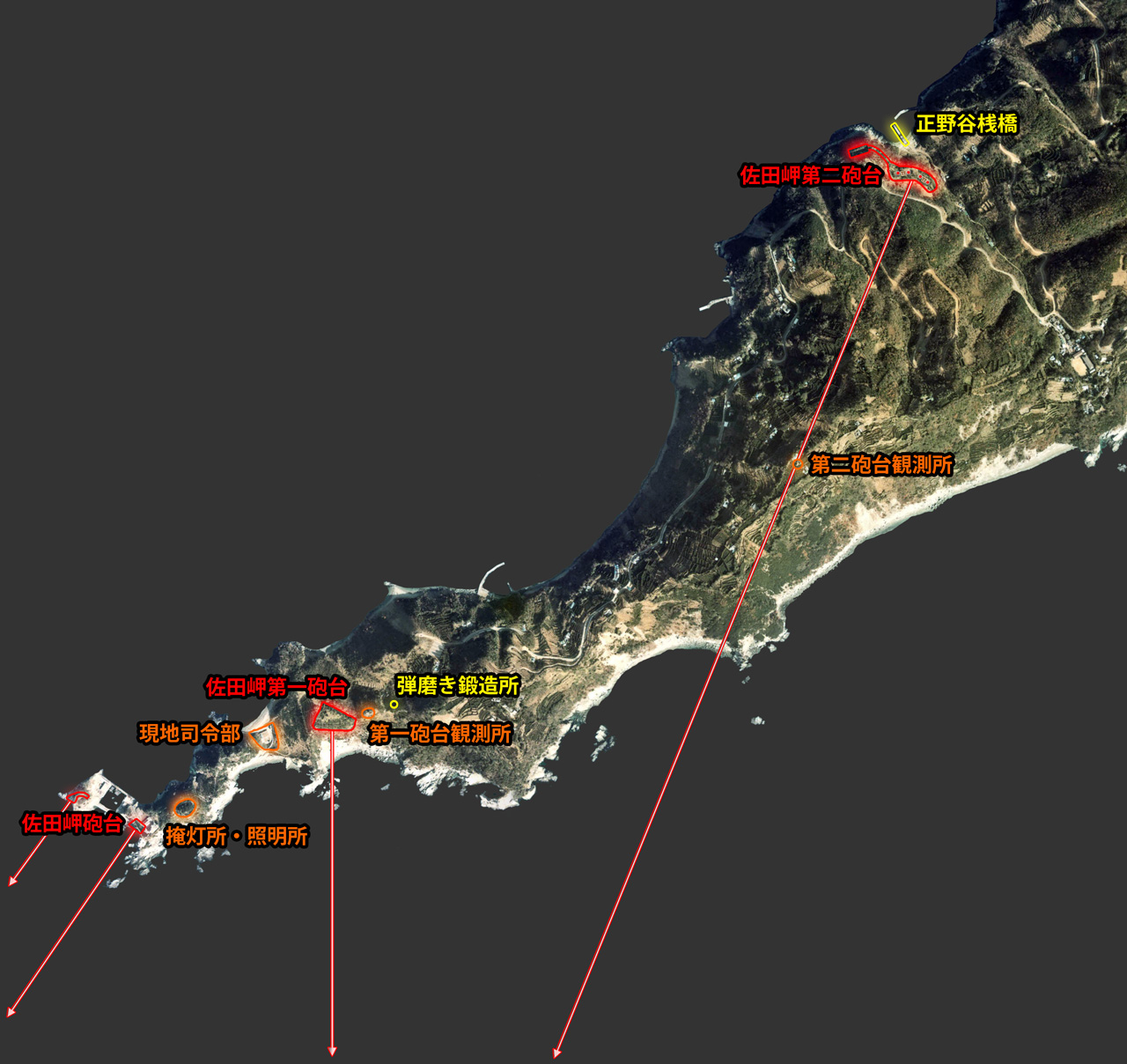

| 佐田岬砲台 Battery Sadamisaki 38式12cm榴弾砲4門 (鶴見崎第二砲台から移設) |

佐田岬第一砲台 Battery Sadamisaki No.1 7年式15cmカノン4門 ■1944年10月、 有明臨時要塞へ転用のため撤去 |

佐田岬第二砲台 Battery Sadamisaki No.2 7年式30cm短榴弾砲4門 ■1939年夏、北満へ転用のため撤去 |

現地司令部(中隊本部) Company Headquarters 掩灯所・照明所 Searchlight Station 弾磨き鍛造所 Blacksmith Shop |

第一砲台観測所 Observation Post No.1 第二砲台観測所 Observation Post No.2 正野谷桟橋 Shounodani Dock |

| 鶴見崎砲台 Battery Tsurumizaki 30cmカノン2門入砲塔1基 (巡洋戦艦「伊吹」の後部砲塔を移設) ■1942年1月に発生した腔発事故のため廃止 |

鶴見崎砲台観測所 Tsurumizaki Observation Post |

鶴見崎第二砲台 Battery Tsurumizaki No.2 38式12cm榴弾砲4門 ■1945年3月、佐田岬砲台へ移設のため撤去 |

鶴見崎第一砲台 Battery Tsurumizaki No.1 7年式15cmカノン4門 |

海軍鶴見崎防備衛所 Tsurumizaki Mine Control Station 92式機雷 |

(矢印の長さは射程)

| 豊予要塞司令部 Houyo Fortress Headquarters |

関崎砲台 Battery Sekizaki 38式野砲2門 |

高島第一砲台 Battery Takashima No.1 斯加式9cm速射カノン2門 (倉庫に格納されており、据え付けられたのは、1941年12月23日の準戦備下令後) |

高島第二砲台 Battery Takashima No.2 7年式30cm長榴弾砲4門 ■1939年夏、北満へ転用のため備砲を撤去 ■1945年3月 備砲の変更 38式野砲2門 |

高島第三砲台 Battery Takashima No.3 斯加式12cm速射カノン4門 (対馬要塞大平低砲台から移設) |

| 志生木弾薬本庫 Shuuki Ammunition Storage Bunkers |

海軍芹崎海面砲台 Battery Senzaki 40口径安式15cm砲3門 |

|||

■年表 ▼ クリックで開閉 ▲

| 1920(大正9)年8月10日 | 広島湾要塞司令部内に陸軍築城部豊予支部の仮事務所を設置。その後、佐賀関に移転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1921(大正10)年7月 | 高島第一砲台、高島第二砲台の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1922(大正11)年2月6日 | 米・英・仏・伊・日の5カ国が締約するワシントン海軍軍縮条約が調印された。 ※この条約により日本は主力艦の保有量を対米英6割と決められた。当時建造中であった八八艦隊主力艦の「土佐」「赤城」などの建造が中止され、「摂津」は標的を曳航する標的艦に変更され、「安芸」「土佐」は標的として撃沈、「鹿島」「鞍馬」「生駒」「伊吹」は解体、「赤城」は航空母艦に改装された。そのため、これらの主力艦に搭載していた(搭載予定だった)大口径砲塔が多数不要となり、その後、下記のとおり陸上用の砲塔砲台に改造して各地の要塞に据え付けられた。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1923(大正12)年8月 | 高島第二砲台の備砲工事(7年式30cm長榴弾砲4門)の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1924(大正13)年1月 | 高島第一砲台、高島第二砲台の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1924(大正13)年9月28日 | 佐田岬第一砲台の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1924(大正13)年11月 | 佐田岬第ニ砲台の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1925(大正14)年9月 | 佐田岬第一砲台の備砲工事(7年式15cmカノン4門)の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1926(大正15)年2月 | 佐田岬の掩灯所・照明所の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1926(大正15)年8月1日 | 広島湾要塞司令部を閉鎖し、豊予要塞司令部を開庁。 ※弘中 暁 少将が最後の広島湾要塞司令官・初代の豊予要塞司令官として、広島湾要塞司令部の廃止業務と豊予要塞司令部の新設業務を指揮した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1926(昭和元)年11月 | 佐田岬第一砲台の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1927(昭和2)年4月 | 陸軍築城部豊予支部が佐伯に移転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1927(昭和2)年6月 | 鶴見崎砲台の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1927(昭和2)年10月 | 佐田岬第ニ砲台の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1927(昭和2)年12月2日 | 佐田岬第二砲台の備砲工事(7年式30cm短榴弾砲4門)の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1929(昭和4)年4月 | 鶴見崎砲台観測所の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1929(昭和4)年12月 | 鶴見崎砲台の備砲工事(30cmカノン2門入砲塔1基)の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1930(昭和5)年12月10日 | 鶴見崎砲台観測所の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1931(昭和6)年9月16日 | 鶴見崎砲台の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1933(昭和8)年8月 | 高島第三砲台の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1933(昭和8)年10月24日 | 高島第三砲台に据え付けるために対馬要塞大平低砲台から撤去した斯加式12cm速射カノン4門を輸送中、輸送船が宗像市大島の海岸で沈没。引き上げに約1週間の見通しの記録あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1934(昭和9)年4月25日 | 高島第三砲台の備砲工事(斯加式12cm速射カノン4門)の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1934(昭和9)年7月 | 高島第三砲台の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1939(昭和14)年夏 | 北満へ転用のため、佐田岬第二砲台の7年式30cm短榴弾砲4門を撤去。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1939(昭和14)年12月22日 | 高島第二砲台の7年式30cm長榴弾砲4門の撤去完了。 ※北満へ転用のため撤去したが、南方作戦に使用することを顧慮し小倉陸軍兵器補給廠で保管。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1941(昭和16)年11月17日 | 豊予要塞に警急戦備下令。下関重砲兵連隊第五中隊が高島第一砲台・高島第三砲台・佐田岬第一砲台の配備に就いた。この時、高島第一砲台の斯加式9cm速射カノン2門は倉庫に格納されていたため、38式野砲2門を臨時に設置した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1941(昭和16)年12月8日 | 太平洋戦争の開戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1941(昭和16)年12月23日 | 豊予要塞に準戦備下令。下関重砲兵連隊を基幹として豊予要塞重砲兵連隊が編成された。 準戦備下令後、倉庫に格納されていた斯加式9cm速射カノン2門を高島第一砲台の既設の砲床に組み立て、それまで臨時に設置していた38式野砲2門は撤去した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1942(昭和17)年1月11日 | 鶴見崎砲台の30cmカノン2門入砲塔の実弾射撃演習中、右砲身の腔発(砲の中で砲弾が爆発)事故発生。豊予要塞重砲兵連隊長 内藤 千里 中佐を含め16名が死亡し、23名が重軽傷者を負った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1942(昭和17)年3月 | 鶴見崎第一砲台、鶴見崎第二砲台の起工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1942(昭和17)年8月 | 豊予要塞の編成改正。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1942(昭和17)年9月 | 鶴見崎第一砲台、鶴見崎第二砲台の竣工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1944(昭和19)年7月15日 | 豊予要塞に戦時警備下令。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1944(昭和19)年8月 | 豊予要塞司令官 三嶋 義一郎 少将が、西部軍より有明臨時要塞(志布志湾)の建設を命ぜられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1944(昭和19)年10月 | 有明臨時要塞(志布志湾)へ転用のため、佐田岬第一砲台の7年式15cmカノン4門を撤去。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年3月 | 鶴見崎第二砲台から佐田岬砲台へ12cm榴弾砲4門を移設。関崎砲台に38式野砲2門を配備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年4月8日 | 豊予要塞守備隊の編成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年6月 | 豊予要塞守備隊を基幹として独立混成第118旅団が臨時動員され、第16方面軍の戦闘序列に編入となった。※豊予要塞司令官 内山 隆道 少将が独立混成第118旅団長となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年8月10日 | タコツボ式野戦陣地が概成した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年9月2日 |

終戦。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年9月11日 | 独立混成第118旅団主力の復員輸送を開始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945(昭和20)年11月13日 | 独立混成第118旅団の解隊を完了。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■更新履歴・外部リンク ▼ クリックで開閉 ▲

| ■更新履歴 2004年11月23日 公開 ⇒ 2019年1月13日 リニューアル ■外部リンク アジア歴史資料センター(C14060991400.独立混成第118旅団歴史)、トッポ作のホームページ(豊予要塞・海軍佐伯防備隊) |

| Home > | 豊予要塞 |