御殿山第一砲台 Battery Gotenyama No.1

2001年に「函館山と砲台跡」が北海道遺産に選定されてからかなりの月日が経ったが、要塞施設の保存・活用に向けた具体的な動きが見えてこないのは大変残念である。まずは、現存する砲台施設の補修、がれきの撤去、歴史的資料の展示、照明・暖房施設の設置を行い、一般公開していただけたらと願う。

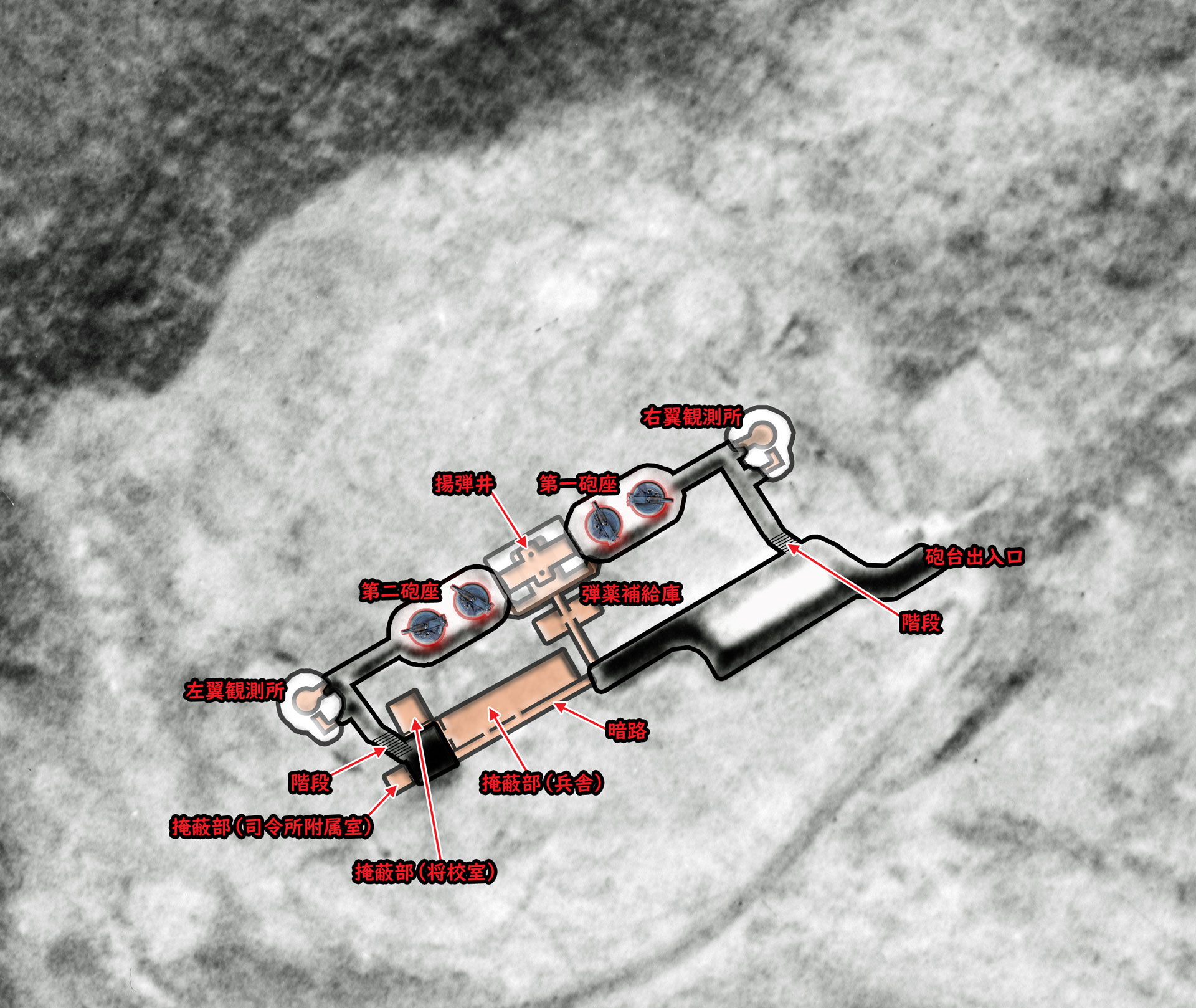

この第二砲座の真上には現在、TVh・HBC送信所とNHK送信所が建っているのだが、NHK送信所の階段下に砲座の一部を確認することができる。

※函館山山頂(御殿山第一砲台跡)の古写真をお持ちの方は、情報提供をお願いいたします。

■地図 ▼ クリックで開閉 ▲

| 日本を代表する観光名所である函館山の山頂に御殿山第一砲台が残る。「自家用車、ロープウェイで行くのも良し、時間があるのであれば、登山道(旧軍道)をのぼっていくのも良し。函館の眺望と歴史を存分に味わってください。」と言いたいところだが、唯一にして最大の問題は、いまだに砲台の一般公開が実現できていないことである。一般の方が安全に見学するためには、毎年数回、見学会が開催されているようなので、そのような催しに申し込まれることをおすすめする。 ⇒問い合わせ先:函館山ふれあいセンター(TEL 0138-22-6799) |

■年表 ▼ クリックで開閉 ▲

| 1895(明治28)年4月23日 | ロシア・ドイツ・フランスの3国が、日本に対し、下関条約で清から獲得した遼東半島を放棄すべきであると勧告(いわゆる三国干渉)。 | |

| 1895(明治28)年9月29日 | ロシアの南下政策に対抗すべく、「陸軍軍備拡張案」(師団増設や芸予海峡・呉軍港・佐世保軍港・長崎港・舞鶴港・函館港に要塞砲兵隊の新設といった内容)が裁可された。 | |

| 1895(明治28)年10月31日 | 「平時函館要塞砲兵大隊編成表」(大隊本部33名+中隊149名×2個=331名)が、参謀総長彰仁親王より陸軍大臣大山巌に提出された。 | |

| 1897(明治30)年11月 | 函館要塞砲兵大隊が編成され、五稜郭に仮事務所が設置された。 | |

| 1898(明治31)年4月29日 | 当初、函館山山頂には司令所を、薬師山砲台の位置には薬師山閉鎖堡(28cm榴弾砲4門、15cm臼砲4門、機関砲3門からなる堡塁砲台)を、その一段下(自動車用登山道の真上をロープウェイが通過する地点のあたり)に御殿山東方閉鎖堡(9cmカノン4門、機関砲4門からなる堡塁)を築城する計画であったが、

その結果、御殿山第一砲台を首砲台(28cm榴弾砲4門)、薬師山砲台を附属砲台(15cm臼砲4門+歩兵塹溝)とした、二つの砲台に分離して築城することが決まった。 |

|

| 1898(明治31)年6月 | 御殿山第一砲台と薬師山砲台の起工。 | |

| 1898(明治31)年7月27日 | 勅令第百七十六号として「要塞近傍ニ於ケル水陸測量等ノ取締ニ関スル件」が公布。 | |

| 1898(明治31)年9月 | 御殿山第ニ砲台と千畳敷砲台の起工。 | |

| 1898(明治31)年9月28日 | 陸軍省告示第十一号により函館要塞周辺区域が明示された。 | |

| 1899(明治32)年7月14日 | 法律第百五号として「要塞地帯法」が公布。 | |

| 1899(明治32)年8月11日 | 陸海軍省告示により函館要塞地帯が明示された。 | |

| 1899(明治32)年10月 | 薬師山砲台の竣工。 | |

| 1899(明治32)年11月 | 函館要塞砲兵大隊が五稜郭から千代ヶ岱兵営に移転。 | |

| 1900(明治33)年4月 | 函館要塞司令部開庁。薬師山砲台に15m臼砲の備砲完了。 | |

| 1900(明治33)年10月 | 御殿山第一砲台の竣工。 | |

| 1901(明治34)年1月 | 千畳敷砲台の竣工。 | |

| 1901(明治34)年2月 | 御殿山第二砲台の竣工。 | |

| 1901(明治34)年7月 | 千畳敷砲台に15cm臼砲4門の備砲完了。 | |

| 1901(明治34)年7月27日 | 『函館要塞防御計画書』では、千畳敷砲台の東側山麓に谷地頭村南方閉鎖堡(9cmカノン4門、機関砲4門からなる堡塁)を築城する計画であったが、堡塁背面が急斜面となるため敵弾に対して危険かつ工事も困難として、500mほど設置場所を南東にずらして立待堡塁を築城することが決定。 | |

| 1901(明治34)年9月 | 立待堡塁の起工。 | |

| 1901(明治34)年11月 | 御殿山第一砲台に28cm榴弾砲4門、御殿山第二砲台に28cm榴弾砲6門の備砲完了。 | |

| 1902(明治35)年10月 | 立待堡塁の竣工。 | |

| 1902(明治35)年11月 | 千畳敷砲台にに28cm榴弾砲6門の備砲完了。 | |

| 1902(明治35)年12月 | 立待堡塁に9cmカノン4門の備砲完了。 | |

| 1903(明治36)年12月31日 | 陸軍大臣より函館要塞射撃準備の内達。 | |

| 1904(明治37)年1月17日 | 御殿山第一砲台(64名)、御殿山第二砲台(103名)、千畳敷砲台(101名)の射撃準備完了。 | |

| 1904(明治37)年2月4日 | 御前会議でロシアとの国交断絶・開戦が決定。 | |

| 1904(明治37)年2月5日 | 函館要塞・対馬要塞・佐世保要塞・長崎要塞・澎湖島要塞に動員下令。 東京湾要塞・由良要塞・広島湾要塞・舞鶴要塞・下関要塞・基隆要塞に警急配備下令。 |

|

| 1904(明治37)年2月9日 | 日露戦争勃発。 | |

| 1904(明治37)年2月12日 | 函館戦時指揮官に函館要塞司令官秋元盛之大佐が任命された。 | |

| 1904(明治37)年2月13日 | ロシアのウラジオストク艦隊が津軽海峡西口付近に現れ、日本の商船名古浦丸を撃沈。 | |

| 1904(明治37)年2月14日 | 函館要塞の本戦備完了。 勅令第三十六~三十九号をもって、長崎要塞地帯、佐世保要塞地帯、対馬及びその沿海、函館要塞地帯が「臨戦地境」と定められ「戒厳ヲ行フコトヲ宣告」された。 |

|

| 1904(明治37)年7月 | ウラジオストク艦隊が、20日に津軽海峡を東に抜け、30日に西に抜けた。同艦隊は函館要塞に近づかなかったため戦闘は無し。要塞があると敵艦が近づかない戦闘抑止力が証明され、函館は無事だったが、敵艦の津軽海峡通過によって、一時青函航路が麻痺し北海道が孤立した。 ※ウラジオストック艦隊はその後8月14日の蔚山沖海戦で壊滅。

|

|

| 1905(明治38)年 | 1月、旅順要塞のロシア軍が降伏。5月、日本海海戦でロシアのバルチック艦隊が壊滅。 | |

| 1905(明治38)年9月5日 | ポーツマス条約調印(日露戦争終結)。 | |

| 1905(明治38)年12月10日 | 千畳敷に戦斗司令所が竣工。 | |

| 1907(明治40)年10月 | 函館要塞砲兵大隊が函館重砲兵大隊と改称。 | |

| 1914(大正3)年12月26日 | 次官より函館要塞司令官に、御殿山第一砲台の備砲を、陸軍兵器本廠へ至急返納するよう電報。 | |

| 1915(大正4)年4月1日 | 廃止予定の御殿山第一砲台は既に備砲は撤去されているが、同砲台に使用されている石材は最も良質のものなので存置の決まった砲台の修繕材料に使用したい旨、函館要塞司令官岩倉久米雄より陸軍大臣岡布之助へ申請。 | |

| 1916(大正5)年7月28日 | 函館要塞司令官高山重次郎より陸軍大臣大島健一に上申。

|

|

| 1916(大正5)年10月 | 御殿山第一砲台と薬師山砲台の廃止が決定。 | |

| 1924(大正13)年7月 | 御殿山第二砲台の28cm榴弾砲6門中2門を陸軍兵器本廠へ返納することが決定。 | |

| 1927(昭和2)年4月1日 | 「函館要塞司令部」が「津軽要塞司令部」と改称。陸海軍告示第二号によって「函館要塞地帯」は「津軽要塞地帯」と改められた。 | |

| 1928(昭和3)年8月28日 | 「御殿山第二砲台」を廃止し「御殿山演習砲台」に用途変更するように、軍務局防備課より津軽要塞司令官へ達案。 | |

| 1936(昭和11)年5月30日 | 軍令陸乙第四号により函館重砲兵大隊が函館重砲兵連隊に改正された。 | |

| 1941(昭和16)年12月8日 | 太平洋戦争(大東亜戦争)勃発。 この頃には、大間崎砲台と汐首岬砲台による津軽海峡東口封鎖、白神岬砲台と竜飛崎砲台による同海峡西口封鎖が完成していた。そのため、函館山には演習用や緊急時対策に残した御殿山第ニ砲台の28cm榴弾砲4門と、千畳敷砲台の同砲2門、潜水艦対策に立待岬に据え付けられた45式15cmカノン1門以外に備砲はなかった。 |

|

| 1944(昭和19)年 | 津軽海峡に敵潜水艦を発見。御殿山第二砲台の28cm榴弾砲4門より計8発の砲撃。戦果不明。 | |

| 1946(昭和21)年10月17日 | 函館山を所管する大蔵省(現:財務省)から函館市へ使用許可。これが一般開放につながる。 | |

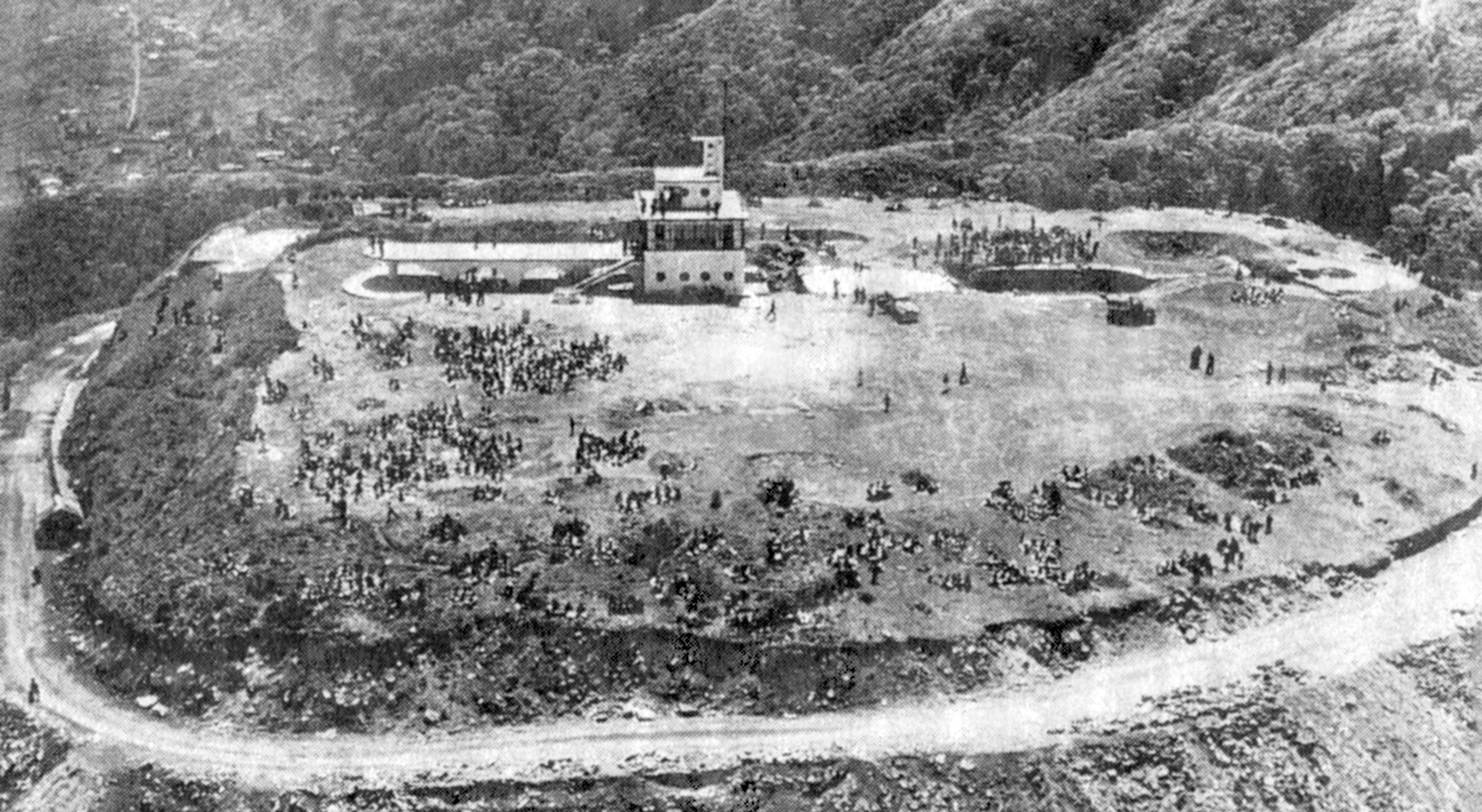

| 1950(昭和25)年 | 函館山山頂(御殿山第一砲台)までの自動車用登山道の着工。 | |

| 1953(昭和28)年 | 函館山山頂(御殿山第一砲台)までの自動車用登山道の完成。御殿山第一砲台の第一砲座~右翼観測所の上部に、初代展望台(展望ハウス)が完成。 | |

| 1957(昭和32)年3月22日 | 御殿山第一砲台の第二砲座~揚弾井の真上に建てられたNHK送信所の運用開始(北海道では札幌に続く2番目、全国では8番目となるテレビ放送の開始)。 | |

| 1958(昭和33)年11月 | 初代ロープウェイ(31人乗り)が営業開始。山頂駅の建築によって、御殿山第一砲台の出入口付近の擁壁が一部失われる。 | |

| 1958(昭和33)年12月15日 | 御殿山第一砲台の第二砲座~左翼観測所の真上に建てられたHBC送信所の運用開始(函館で最初の民間放送テレビの開局)。 | |

| 1961(昭和36)年12月27日 | 御殿山第一砲台の出入口~地下交通路までの空間に建てられたSTV送信所の運用開始。 | |

| 1969(昭和44)年 | 函館山周遊道路が千畳敷まで完成。 | |

| 1971(昭和46)年 | 函館山周遊道路の建設が自然保護団体による反対運動で中断され、その後、建設中止となった。 | |

| 1988(昭和63)年 | 新ロープウェイ(125人乗り)と新展望台が竣工。ロープウェイ機械室の設置によって、御殿山第一砲台の右翼観測所への階段が封鎖された。 | |

| 2001(平成13)年10月 |

「函館山と砲台跡」が北海道遺産に選定。 |

■更新履歴・外部リンク ▼ クリックで開閉 ▲

| ■更新履歴 2003年2月18日 公開 ⇒ 2019年5月12日 リニューアル ■外部リンク なんだか函館(御殿山第一砲台) |

| Home > 津軽要塞(函館要塞) > | 御殿山第一砲台 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |